|

境内に流れる木遣りの調べ |

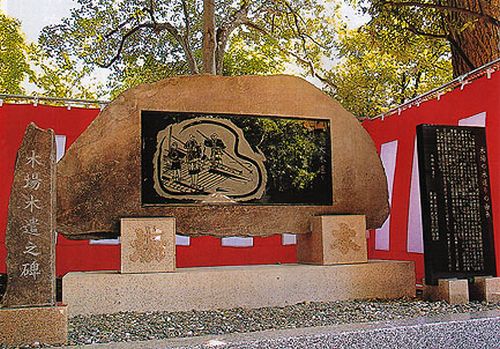

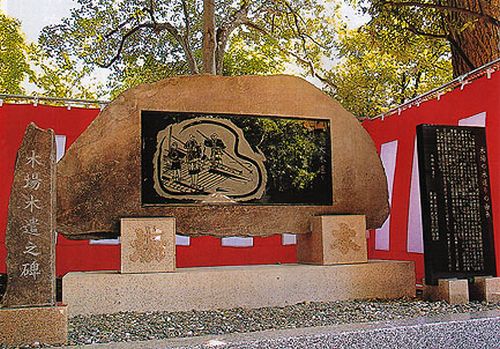

| 木場木遣之碑境内に建立 |

|

|

| 「木遣り」とは木を遣り渡す(運ぶ)という意味で、重い木や石を大勢で運ぶ際、息をあわせるための労働歌ですが、その中で、木場の筏師(川並)によって代々受け継がれてきたのが木場の木遣りです。 その起源は、徳川家康が江戸城造営の際連れてきた材木商によって伝えられたとも言われ、元禄の初めには両国の七つ谷の間部河岸という所で三代将軍家光公に筏の小流し(さながし)、角乗り、木遣りをご覧に入れ、以後年中行事となったとされます。 更に明治十二年、アメリカ合衆国のグラント大統領が来日の際には、上野の不忍池で天覧の栄に浴しました。 現在では、江東区登録無形民俗文化財登録、東京都無形民俗文化財指定を受けており、木場木遣保存会の皆さんにより今日まで伝えられ、祝儀の場や江東区民まつりなどで披露されています。 今回、七渡神社側に建立されたこの「木場木遣之碑」は木場木遣保存会「木響会」が寄付を募って建立したもので、ボタンを押すと木遣りが朗々と流れます。 参拝の際はお立ち寄りいただき、深川縁の民俗芸能に触れられては如何でしょう。 |